История, которую невозможно забыть

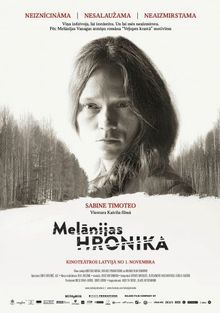

Фильм «Хроники Мелани» переносит зрителя в одну из самых мрачных страниц истории Латвии массовую депортацию 1941 года. Картина основана на реальных событиях и воспоминаниях тех, кто пережил этот страшный период, и потому от неё веет особой достоверностью и тяжестью.

В центре истории судьба Мелани, простой женщины, вырванной из привычной жизни и вместе с тысячами других людей отправленной в ссылку. Лента не стремится к излишнему драматизму или показной жестокости, напротив, её сила именно в...

Читать полностью

Фильм «Хроники Мелани» переносит зрителя в одну из самых мрачных страниц истории Латвии массовую депортацию 1941 года. Картина основана на реальных событиях и воспоминаниях тех, кто пережил этот страшный период, и потому от неё веет особой достоверностью и тяжестью.

В центре истории судьба Мелани, простой женщины, вырванной из привычной жизни и вместе с тысячами других людей отправленной в ссылку. Лента не стремится к излишнему драматизму или показной жестокости, напротив, её сила именно в сдержанности. Холод, голод, потеря человеческого достоинства показаны без прикрас, но и без попытки сыграть на эмоциях зрителя. От этого переживания становятся только сильнее.

Особого внимания заслуживает операторская работа: скупые пейзажи, мрачные тона и почти документальная манера съёмки делают атмосферу фильма максимально правдоподобной. Всё это создаёт ощущение, что перед тобой не просто художественная картина, а своего рода визуальная хроника эпохи.

Такие работы нужны для того, чтобы напоминать трагедии прошлого не должны забываться. Через судьбу одной женщины фильм показывает боль целого народа и даёт зрителю возможность задуматься о том, какой ценой даётся свобода.

Это тяжёлое, но необходимое кино. Оно оставляет глубокий след и ещё долго не отпускает после просмотра.

Выселению подлежали следующие категории лиц (согласно советским документам)[1]:

участникиконтрреволюционныхпартий и антисоветскихнационалистическихорганизаций;

бывшиежандармы, охранники, руководящий состав полиции, тюрем, а также рядовые полицейские и тюремщики при наличии компрометирующих документов;

помещики, крупные торговцы, фабриканты и чиновникибуржуазныхгосударственных аппаратов;

бывшие офицеры и белогвардейцы, в том числе офицеры царской армии и офицеры, служившие в территориальных корпусах Красной Армии (образованных из частей и соединений бывших национальных армий независимых государств Литвы, Латвии и Эстонии после их включения в состав СССР);

уголовники;

проститутки, зарегистрированные в полиции и продолжающие заниматься прежней деятельностью;

члены семей лиц, учтенных по пунктам 1-4;

члены семей участников контрреволюционных националистических организаций, главы которых осуждены квысшей мере социальной защитылибо скрываются и перешли на нелегальное положение;

бежавшие из бывшей Польши и отказавшиеся принимать советское гражданство;

лица, прибывшие из Германии в порядке репатриации, а также немцы, зарегистрированные на выезд и отказывающиеся выехать в Германию.

Общегосударственный документ, на основании которого производились депортации, историками пока не найден. Обнаружено лишь совместное ПостановлениеЦК ВКП(б)иСовет народных комиссаров СССР№1299526сс от 14 мая 1941 года «Об изъятии контрреволюционных организаций в западных областях УССР», касающееся борьбы сОУНв Западной Украине[1].